|

||

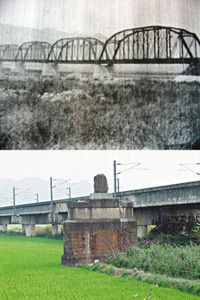

跨雲、彰兩縣的縱貫鐵路濁水溪鐵路拱橋,今年適逢興建百年紀念,當年是鐵路通車第一長橋,拆除後只能從照片中憑弔(上圖)。 濁水溪鐵路拱橋拆除後,只剩位在林內鄉林北村溪畔的老橋墩,見證百年滄桑史(下圖)。 記者魯永明/攝影 |

||

|

跨雲、彰兩縣的濁水溪鐵路拱橋,今年適逢建橋百年紀念,這座橋梁從通車到拆除僅50年,目前只在林內鄉林北村溪畔剩下一座老橋墩,見證百年滄桑史;雲林科技大學文化資產維護系研究生張敦智,考據史實,發現鐵橋不僅是二次大戰美日交戰的戰場,還是促進雲林現代化的濫觴。

台灣觀點古地圖展28日將在虎尾高中登場,張敦智將展出縱貫鐵路、濁水溪鐵橋,二次大戰期間珍貴照片及古地圖;鐵橋完成於日本明治38年(1905年),今年適逢百年,意義非凡。

張敦智指出,鐵橋歷史比西螺大橋早,會選在現址林內鄉與彰化二水鄉間興建,著眼於當地是跨濁水溪隘口,戰略交通地位重要,鐵橋由日本三菱重工渡部技師監造,當時是縱貫鐵路通車第一長橋。

這座全長1150公尺的鐵製拱橋誕生,促進雲林現代化,改善南北交通。

當初建鐵橋,從大陸福州雇鐵工施做,當時無重型起重機,弧形拱架,每座重達100公噸,搭鐵橋架,須就地將一根根粗大鋼筋,以帽釘銜接法,安裝固定位置,技術精巧,由今視之,讓人嘆為觀止。

二次大戰期間,美軍出動轟炸機、海盜式戰鬥機,與橋上日軍交戰,兩架轟炸機朝鐵橋俯衝中埋伏,被日軍重型機槍射中,中彈起火,一架掉在俗稱番仔寮河川地,另一架掉在俗稱苦苓腳地點,兩名駕駛都燒死殉職,屍體被居民尋獲,就地埋葬;光復後,美國人將遺骨帶回故土厚葬。

民國50年,鐵橋配合鐵路雙軌工程拆除,改為雙軌平台式鋼製鐵桶橋;75年改為雙線預力梁大橋,往日拱形鐵橋身影不見,如今只剩一座橋墩遺跡,孤獨的站在濁水溪南岸,供後人憑弔追憶。

【2005/02/17 聯合報】